红外无线麦克风系统技术详解

——基于红外光通信的高安全性专业音频传输方案

1. 系统概述

红外无线麦克风(Infrared Wireless Microphone System)是一种利用近红外光波(波长通常为850 nm或940 nm)作为载波介质,实现音频信号无线传输的电声系统。与传统的射频(RF)无线麦克风不同,红外系统不依赖电磁波在自由空间的辐射传播,而是通过调制红外光强度(Intensity Modulation)来承载音频信息,具备天然的物理隔离性、高保密性和强抗电磁干扰能力,广泛应用于对音频安全性和系统稳定性要求严苛的专业场景。

2. 系统组成与信号链路

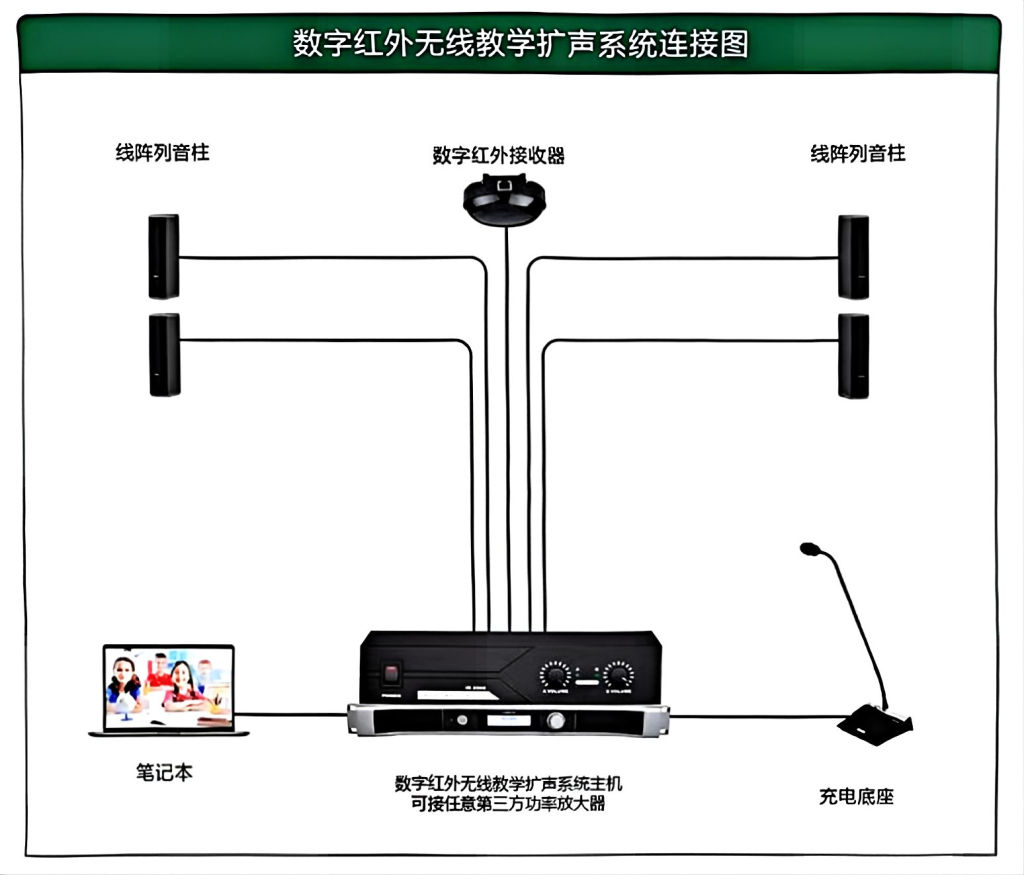

一个完整的红外无线麦克风系统通常包含以下核心组件:

红外发射单元(手持/领夹麦克风)内置驻极体或电容式拾音头、前置放大器、音频处理电路、红外调制器及高功率红外LED阵列。将模拟或数字音频信号调制后驱动红外光源发射。红外接收单元(主机/接收机)配备高灵敏度硅光电二极管(Si-PD)或PIN光电探测器阵列、自动增益控制(AGC)、解调电路、音频解码器及输出接口(XLR、TRS、Dante等)。红外辐射覆盖系统(可选)包括红外辐射板(Emitter Panels)或分布式红外发射器,用于扩展覆盖范围、消除盲区,尤其适用于大型或复杂结构空间。信号流程:

声波 → 麦克风换能 → 音频前置放大 → 预加重/限幅处理 → 红外强度调制 → 红外LED发射 → 自由空间光传播(直射/漫反射) → 光电探测器接收 → 跨阻放大 → 解调 → 音频还原 → 输出至扩声或录播系统。3. 调制与传输技术

3.1 调制方式

红外无线麦克风普遍采用模拟调幅(AM)或数字脉冲位置调制(PPM)技术:

模拟AM调制:

音频信号直接控制红外LED的驱动电流,实现光强随音频波形线性变化。结构简单、延迟极低(<1 ms),适用于实时语音传输。但易受环境光干扰,需配合高通滤波和AGC优化信噪比。数字PPM调制(主流高端方案):

音频信号经ADC采样后,采用脉冲位置调制(如IEC 61672标准兼容格式),将数字音频编码为红外脉冲序列。具有强抗干扰能力、支持多通道复用、可集成AES加密,典型传输速率可达192 kHz / 24-bit。

3.2 载波频率与带宽

- 载波频率通常设定在 200 kHz – 500 kHz 范围内,远高于环境光闪烁频率(如50/60 Hz荧光灯),可通过带通滤波有效抑制直流及低频噪声。

- 系统音频带宽可达 50 Hz – 18 kHz(±3 dB),满足语音清晰度与部分音乐还原需求。

- 信噪比(SNR)典型值 ≥ 80 dB(A-weighted),总谐波失真(THD) < 0.5%。

4. 光学传播特性与覆盖设计

4.1 传播机制

红外光在室内环境中主要通过两种路径传播:

- 直射路径(Line-of-Sight, LoS):发射器与接收器之间无障碍物,信号最强。

- 漫反射路径(Diffuse Reflection):红外光经墙壁、天花板、家具等表面多次反射后到达接收器,虽有衰减但可实现非视距覆盖。

注意:红外光无法穿透不透明障碍物(如墙体、人体),且普通玻璃对940 nm红外光有较强吸收,因此系统天然具备空间隔离性。

4.2 覆盖范围与功率设计

- 单个手持发射器在典型会议室(5m × 8m)内可实现全向覆盖。

- 对于大型空间(如法庭、礼堂),需部署分布式红外辐射板(Emitter Panels),由接收主机统一驱动,形成均匀的红外“光场”。

- 系统有效作用距离通常为 10–30 米(取决于发射功率、环境照度及接收灵敏度)。

5. 安全性与抗干扰能力

5.1 物理层安全

- 信号无法穿墙:红外光被墙体、门窗完全阻隔,杜绝跨房间窃听风险。

- 无电磁辐射:不占用ISM频段,不影响Wi-Fi、蓝牙、医疗设备等射频系统,亦不受其干扰。

- 无频谱许可要求:全球范围内无需申请无线电频率使用许可,部署合规便捷。

5.2 抗环境光干扰

- 采用调制载波+同步解调技术,有效滤除日光、白炽灯、LED照明等非调制光源干扰。

- 接收端集成自动增益控制(AGC)与动态阈值检测,适应不同照度环境(0–10,000 lux)。